Im Angriffsmodus

Constantin Weck erkämpft sich sein eigenständiges Leben zurück

Constantin Weck hat schon immer viel Sport gemacht – mit dem Rennrad, dem Mountainbike oder eben auch als Läufer: Die rund 42 Kilometer beim Marathon schaffte er unter drei Stunden. „Als Sportler bist du es gewohnt, dich zu schinden“, sagt er. „Und man hat ein starkes Mindset.“ Beides kommt dem 35-Jährigen jetzt zugute: Seit einem Mountainbike-Unfall vor zwei Jahren, bei dem sein sechster und siebter Halswirbel verletzt wurden, ist Constantin Weck gelähmt – und „im Angriffsmodus“, wie er sagt. Auch mit Hilfe des Ambulanticum will er zurück auf die Beine kommen.

Nie wieder laufen

Als der Vorderreifen des Mountainbikes kurz vor dem Absprung wegrutschte und Constantin Weck mit dem Rad voll gegen einen Baum prallte, gaben auch Vollschutzhelm und Rückenprotektoren nicht ausreichend Schutz. Seine Halswirbelsäule wurde so schwer verletzt, dass der Sportler nach einer Not-Operation noch sieben Monate lang in einer Spezialklinik behandelt werden musste. Die damalige Prognose der Ärzte war wenig hoffnungsvoll: „Sie waren sicher, dass ich in meinem Leben nicht mehr laufen werde“, so Constantin Weck, der zu der Zeit vom Hals abwärts nichts bewegen konnte. „Alles war weg“, beschreibt er seinen Zustand in der Zeit direkt nach dem Unfall. Unterkriegen ließ er sich aber nicht. „Ich bin mental recht stark und wollte mich sofort wieder zurückkämpfen“, erzählt er. „Mein wichtigstes Ziel war, so gut wie keinen Pflegedienst zu brauchen.“

Therapietipp Ambulanticum

Dieses Ziel hat Constantin Weck in Rekordzeit erreicht: „Ich war der erste Tetraplegiker, der das Krankenhaus nach sieben Monaten verlassen hat und vieles selbstständig konnte.“ Er übte schon im Krankenhaus sich selbst zu kathetern, recherchierte Abführmethoden, arbeitete anschließend in der dreimonatigen Reha weiter an seinem Ziel so selbstständig wie möglich leben zu können, bekam aber auch immer wieder die Folgen des Personalmangels in der Pflege zu spüren. „Die Pfleger waren super, aber sie können nur noch Fließbandarbeit machen“, musste Constantin Weck feststellen. „Doch sie haben gemerkt, dass ich wollte und auch mache und mich dann gefördert und gefordert.“

Dann bekam er die Empfehlung, sich das Ambulanticum einmal näher anzuschauen. Im Oktober 2022 fand das Vorstellungsgespräch statt, die Abwicklung mit der Techniker Krankenkasse, die einen Rahmenvertrag mit dem Therapiezentrum hat, verlief zügig: Im darauffolgenden Januar startete Constantin Weck den ersten Block seiner Intensivtherapie in Herdecke. Mittlerweile sind die drei Therapiephasen um, in denen der Produktdesigner daran arbeitete, selbstständig am Rollator zu gehen und die Transfers in und aus dem Rollstuhl ohne Hilfe zu bewältigen.

Deutliche Fortschritte

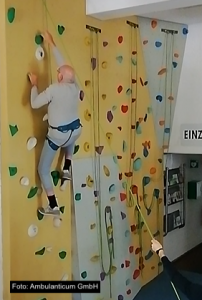

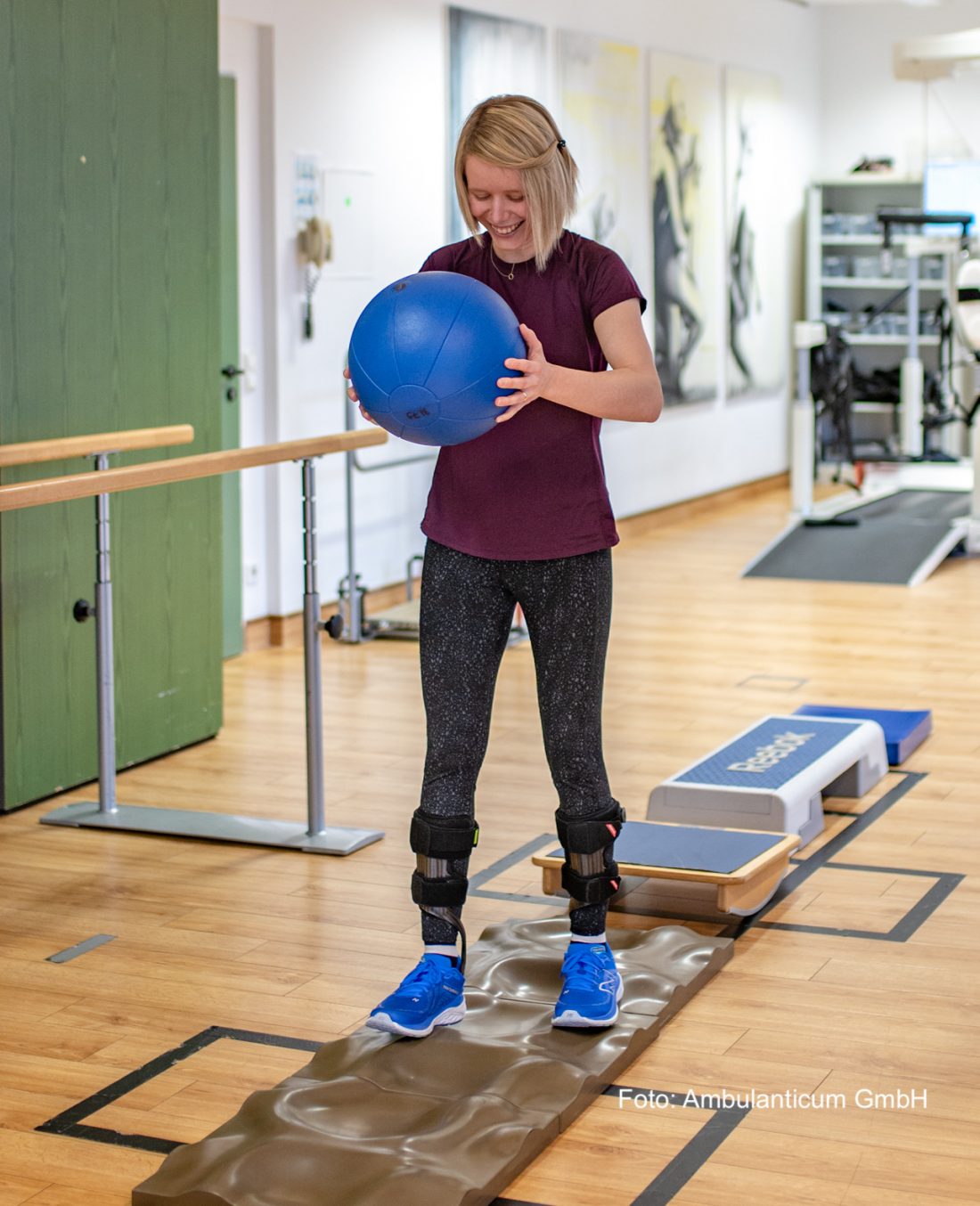

Dafür arbeitete Constantin Weck mit dem Therapeutenteam an „allen Schwachstellen“, wie er sagt, bekam Ergotherapie, trainierte im Lokomat und auf dem C-Mill. Auf dem Laufband zeigten sich die Fortschritte besonders deutlich: „Erst konnte ich nur 50 Meter auf dem C-Mill laufen, nach vier Wochen Training war es mehr als das Doppelte“, erzählt Constantin Weck, der zudem mit Hilfe von Orthesen lernt, wieder zu gehen. „Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich solche Fortschritte mache.“

Möglich gemacht hat das seine Motivation und sein Kampfgeist, die Unterstützung von Freundin, Familie und Freundeskreis – und das Herdecker Therapiekonzept. „Das Training ist sehr intensiv. Und die Menschen, die hier arbeiten, haben eine enorme Erfahrung. Und sie kennen ihre Patienten und die individuellen Ziele“, betont Constantin Weck, der nach einer Wiedereingliederung wieder arbeitet und mit seinem eigenen Auto jeden Tag zum Arbeitsplatz pendelt – ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg zurück in ein unabhängiges Leben.